Международные трудовые миграции

В эпоху НТР резко возросло значение торговли научно-техническими знаниями, т. е. технологиями и научной информацией. Иногда говорят, что существуют всего три формы интернациональной торговли — товарами, услугами и технологиями.

Прежде чем поступить на внешние рынки, научная идея или изобретение проходят «многоступенчатую обкатку» внутри страны. Масштабы научно-технических разработок в отдельных странах зависят от их научно-технического потенциала, т. е. от численности занятых в этом секторе хозяйства, расходов на научно-исследовательские разработки, эффективности их проведения и т. д. Численность персонала, занятого в научно-технической сфере, самая большая в наиболее экономически сильных странах мира (США, Японии, Германии). При этом численность занятых в Германии, Великобритании и Франции вместе взятых меньше, чем в Японии, а в США этот показатель выше, чем у перечисленных четырех стран вместе взятых.

Каждое изобретение регистрируется, а заявителю выдается свидетельство на право использования своего изобретения или патент. Количество заявок на патенты опять-таки говорит о лидерстве США, Японии и Германии. Так, за 80-е гг. во всем мире было подано 780 тыс. заявок на патенты, в т. ч. в США — 220, Японии — 180, Германии — 114. Об этом же свидетельствуют и данные о доле отдельных стран в общем объеме опубликованных научных статей. В первой половине 90-х гг. на долю США пришлось более 1/3 всех публикаций, Великобритании — около 1/10, Японии и Германии — по 7%.

Когда изобретение зафиксировано, выдан патент, патентовладелец вправе продать разрешение (т. е. лицензию) на его использование в своей стране или за рубежом. Лицензируется право использования не только какого-либо изобретения, но и различных товарных знаков.

Торговля лицензиями в настоящее время получила наибольшее распространение. В начале 70-х гг. мировой экспорт лицензий оценивался в 3 млрд. долл., а в начале 90-х гг. он достиг 20 млрд. долл. Стоимость продукции, выпускаемой в мире по иностранным лицензиям, оценивается примерно в 0,5 трлн. долл.

Среди экспортеров лицензий постоянным лидером являются США (около 2/3 суммарных продаж на мировых рынках). Следом за США идут другие крупные развитые страны. Следует особо отметить в группе лидеров Швейцарию и Италию, которые еще совсем недавно не имели своей научно-технической базы.

Главные покупатели лицензий — Япония, Италия и Германия. Японцев вообще считают наиболее рачительными покупателями, очень эффективно использующими иностранный научно-технический опыт.

Главное направление в торговле — продажа американских лицензий в страны Западной Европы. Важное значение имеет экспорт из США в Канаду и Японию, а также внутри западноевропейского региона.

Помимо лицензий на рынке научно-технических знаний торгуют и т. н. ноу-хау (в переводе с английского — «знаю как»). Ноу-хау представляет собой совокупность знаний и опыта, необходимых для быстрого освоения нового производства. По сравнению с лицензией система ноу-хау дает возможность покупателю в кратчайшие сроки наладить новое «дело».

Широко практикуется предоставление различных научно-технических услуг, получивших наименование инжиниринг. К основным видам инжиниринга относятся услуги по проектированию, рекомендации по эксплуатации, управлению, продажам и т. д.

В научно-технической сфере развивается интернационализация. Транснациональные компании выносят свои научно-исследовательские центры за рубеж, используя преимущества местных условий (дешевле персонал, меньше налоги, высокий уровень науки и техники в определенных областях и т. д.). Американские транснациональные компании примерно 1/10 своих расходов на научно-исследовательские цели осуществляют за рубежом. Все больше заключается международных соглашений, касающихся совместных разработок в приоритетных направлениях — информационные технологии, биотехнология, новые конструкционные материалы. Активнее всего в подобной работе участвуют США, страны Западной Европы и Япония. В конце 80-х гг. они принимали участие соответственно в 85%, 2/3 и 2/5 подобных соглашений.

Помимо товарных, финансовых и других, существует и специфический рынок рабочей силы. Как и другие рынки, его формирует спрос и предложение. Спрос возникает при количественной нехватке рабочей силы или ее относительной дороговизне. Спрос характерен для развитых стран, а предложение — для развивающихся. Принимающая сторона желает обеспечить себя необходимым количеством рабочих рук или трудовыми ресурсами определенной квалификации, или же тем и другим одновременно. Эмиграция обусловлена возможностью трудоустройства (которое часто затруднено в условиях большого естественного прироста населения и высокой безработицы), желанием больше заработать или работать в лучших условиях.

Точно оценить численность иностранной рабочей силы практически невозможно, т. к. значительная часть иммигрантов работает без соответствующих документов и нигде не зарегистрирована. Примерно можно оценить ее величину в 20 млн. чел.

В послевоенный период было три волны международных трудовых миграций.

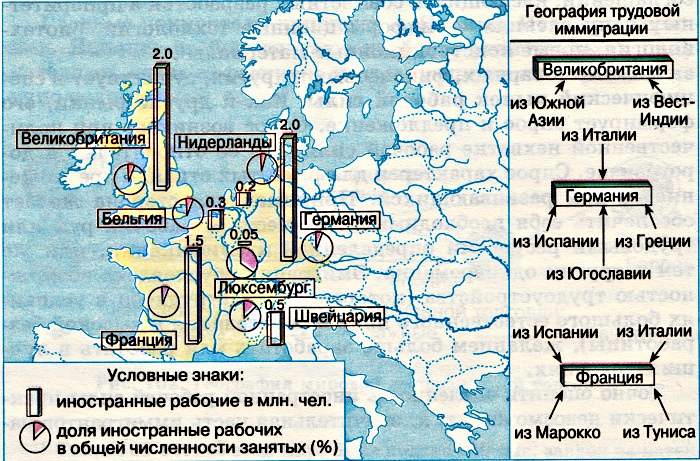

1. В 60—70-х гг. значительной была трудовая иммиграция в страны Средней и Северной Европы. К концу 70-х гг. здесь насчитывалось более 5 млн. иностранных рабочих, приехавших на заработки из южно-, а также восточно-европейских, североафриканских и азиатских стран.

Больше всего иностранных рабочих приехало в крупнейшие страны — Великобританию, ФРГ, Францию, где на их долю пришлась почти 1/10 экономически активного населения. В Швейцарии они занимали почти 1/5 всех рабочих мест, а в Люксембурге и того больше — 1/3. В каждой из трех стран была своя география трудовой иммиграции.

С начала 80-х гг. поток иммигрантов сократился. Большинство стран приняли ограничительные иммиграционные законы. Это было связано с резким повышением механизации и автоматизации хозяйства, введением «безлюдных» технологий, развитием трудоемких производств в странах, располагающих значительными трудовыми ресурсами, углублением социальных и этнокультурных проблем в «принимающих» странах.

2. В 80-х гг. крупным центром притяжения рабочей силы стали нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии. Быстрое развитие хозяйства при малой численности населения поставило задачу завоза рабочих рук. В начале десятилетия численность иностранных рабочих достигла здесь 3—4 млн. человек. Большая часть прибыла из соседних арабских стран (Египта, Иордании, Йемена, с территории Палестины), а также из южноазиатских государств. Иммигранты составили около 1/3 рабочей силы, а в некоторых странах — подавляющую часть (в Кувейте — 75%, Катаре — 85%, ОАЭ — 90%). Так сложилась уникальная ситуация, при которой подавляющая часть населения отдельных стран приходится на иностранцев. В отличие от Западной Европы, где основную массу иммигрантов составляли неквалифицированные и малоквалифицированные работники, в страны Юго-Западной Азии приезжало много специалистов высокой и даже высшей квалификации — инженеров, строителей, работников образования и здравоохранения, финансовой сферы. В начале 90-х гг. поток иммигрантов стал заметно снижаться.

2. В 80-х гг. крупным центром притяжения рабочей силы стали нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии. Быстрое развитие хозяйства при малой численности населения поставило задачу завоза рабочих рук. В начале десятилетия численность иностранных рабочих достигла здесь 3—4 млн. человек. Большая часть прибыла из соседних арабских стран (Египта, Иордании, Йемена, с территории Палестины), а также из южноазиатских государств. Иммигранты составили около 1/3 рабочей силы, а в некоторых странах — подавляющую часть (в Кувейте — 75%, Катаре — 85%, ОАЭ — 90%). Так сложилась уникальная ситуация, при которой подавляющая часть населения отдельных стран приходится на иностранцев. В отличие от Западной Европы, где основную массу иммигрантов составляли неквалифицированные и малоквалифицированные работники, в страны Юго-Западной Азии приезжало много специалистов высокой и даже высшей квалификации — инженеров, строителей, работников образования и здравоохранения, финансовой сферы. В начале 90-х гг. поток иммигрантов стал заметно снижаться.

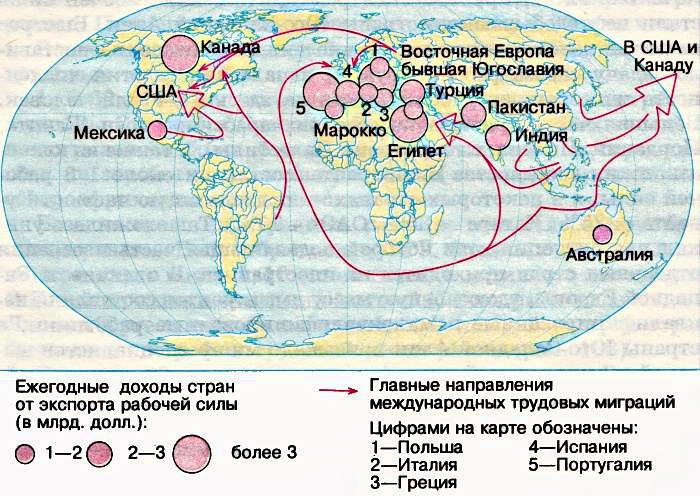

3. В 90-х гг. главным центром трудовой иммиграции стали североамериканские страны — США и Канада. Они всегда были привлекательны для иностранных рабочих, а на фоне снижения иммиграции в Европу и Юго-Западную Азию их лидирующие позиции стали еще более заметны. Общая численность иностранной рабочей силы в США и Канаде оценивается примерно в 6 млн. человек. Постоянно уменьшается приток иммигрантов из Европы и возрастает из азиатских и латиноамериканских стран. Велики масштабы нелегальной иммиграции. Так, за 10 лет, с 1965 по 1975 г., в США прибыло более 5 млн. иммигрантов, в то время как численность «нелегалов» составила вдвое большую величину. В последнее время обе страны делают упор на интеллектуальную иммиграцию, стремясь принимать в основном специалистов и ученых. Явление, получившее наименование «утечки умов», плохо отражается на странах эмиграции, которые лишаются значительной части своей интеллектуальной элиты.

Экспорт и импорт рабочей силы имеет обоюдную выгоду. Во второй половине 80-х гг. суммарные доходы стран от экспорта рабочих рук составляли ежегодно более 100 млрд. долл. Примерно 40 стран можно отнести к экспортерам рабочей силы.

Материальные выгоды принимающих стран связаны с огромной экономией на подготовке высококлассных специалистов, труд которых часто оплачивается гораздо ниже. Наибольшие выгоды получают те страны, которые принимают больше иностранцев высокой квалификации (США, Канада, крупнейшие западноевропейские страны).

В начале 90-х гг. сложились основные особенности современных международных трудовых миграций.

В начале 90-х гг. сложились основные особенности современных международных трудовых миграций.

Во-первых, постепенное уменьшение их масштабов. Углубляющаяся НТР не требует (как это было ранее) большого количества рабочих рук, и особенно неквалифицированных. Во-вторых, резко возрос спрос на специалистов и ученых. В-третьих, определилась современная география международных трудовых миграций, показанная на рисунке.